Sur les traces de ceux qui nous ont précédés à Mouzillon

Monnières, notes à la fin des registres paroissiaux

1745 - "Le jour de la Saint Jean, il faisait un pluis fort froide et à se chauffer. Et l'été fut fort pluvieux. La rivière a été grande presque toute l'année et le pont Gaubert a été mis cinq à six fois et toujours emporté. Il y a eu peu de vin mais très vert. Les vendanges ont duré jusqu'à la Saint Martin d'après la Toussaint".

1746 - "Cette année nous adonné peu de vin par une une incivile gelée qui vint à contre temps et sans elle on en eu beaucoup plus. Cependant le peu était bon"

1748 - "Cette année est tombé plusieurs jours de la neigne mais peu à la fois. Le 24 août une grosse grêle par un tourbillon d'un vent furieux fut emporté par dessus la paroisse de Monnières sans y faire de mal. Elle ravagea plusieurs paroisse au-delà".

1749 - "du 14 au 15 mai les vignes gelèrent ce qui donna un tiers de moins de vine de l'année dernière"

1750 - "Cette année a donné du bon vin mais peu"

1751 - "Cette année a été fort pluvieuse ce qui a occasionné des grandes eaux et peu [... de] vin.

La nuit du 14 au 15 avril il fit un vent des plus violent; plus de 600 arbres du bois de la Galissonnière tombèrent les un sur les autres".

1753 - "Cette année, l'été a été très sec. Il y a eu passablement du vin et bon, mais à bon marché".

1770 : une inondation mémorable à Clisson

Michel DUBOUEIX, médecin à Clisson, témoigne :

"En 1770, dans la nuit du 15 au 26 novembre, après trois jours de pluie continue, la rivière monta en moins de six heures, à près de trente pieds au-dessus de son niveau. Les papeteries, les moulins à blé, à tan, à foulon, & tous les autres bâtiments établis sur le bord de la rivière, furent détruits en tout ou en partie, les ponts furent emportés, & cette inondation causa les plus grands ravages dans le cours des deux rivières. L'année suivante, le débordement fut encore porté à dix ou douze pieds : heureusement ces malheurs sont rares. On assure ici qu'il en arrive tous les trente ans de semblables. Des vieillards ont vu en 1740 & en 1710 des inondations aussi fortes que celle dont j'ai été témoin."

(extrait de la "Topologie médicale de la ville et de l’hôpital de clisson en Bretagne")

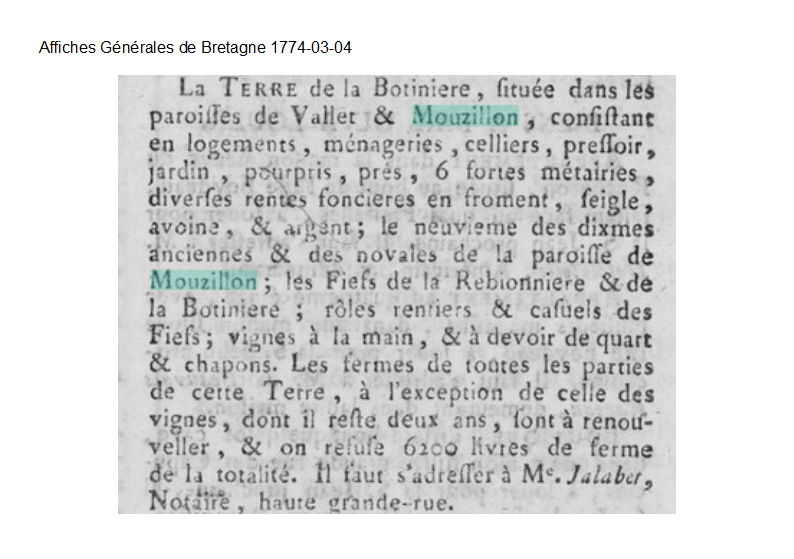

1774 : une vente de 6 métairies et de fiefs (Botinière, Pin, Plessix, Rebionnière...) et des droits...

1779 : épidémie

Le 31 août 1779, le registre paroissial de Mouzillon porte la mention "dissenterie" en marge d'un décès, celui de

"François BARON fils de Jean et de Marie Chovière, décédé hier à la Granges, âgé de vingt sept ans"

Ainsi s'ouvre une période de pandémie qui causera la mort d'une centaine de mouzillonnais

8 mois sans soleil

Le 8 juin 1783, le volcan Islandais Laki fait irruption et projette un immense nuage de poussière qui recouvrira une partie de l'Europe occidentale.

Pendant plus de 8 mois, les mouzillonnais ne voient plus le soleil. Le ciel est assombri. Les récoltes sont mauvaises et les humains en souffrent. En 1785 les morts sont plus nombreux que les nouveaux nés. La mortalité des jeunes enfants s'aggrave.

1788, Michel DUBOUEIX publie "topographie de la ville de Clisson et des communes environnantes

Voici ce qu'il dit au sujet de Mouzillon :

MOUZLLON, à une lieue nord de Clisson, contient environ 1,500 communiants.

Le bourg est bâti dans un fond, sur la petite rivière de Sanguèse. Le sol y est argileux et beaucoup moins pierreux que celui de Clisson. Le terrain n'y est pas si montueux. Les villages sont, pour la plupart, bâtis dans des endroits humides, bas et marécageux. Les eaux en général y sont croupissantes et bourbeuses. Les habitations des paysans sont des chaumières écrasées, obscures, humides, froides en hiver, étouffantes en été, entourées de mares et de fumiers.

Le paysan y est ivrogne, excessivement malpropre et assez mal vêtu. Sa nourriture est de mauvais pain de seigle et d'orge, très-lourd et très-mal fait ; du lard, du beurre, des choux,navets et autres légumes les plus communs. La boisson ordinaire est le vin pur. Les pauvres, qui sont en grande quantité dans cette paroisse, boivent de l'eau ou de mauvaise piquette. L'espèce humaine en général y est rabougrie, mal bâtie et difforme dans les deux sexes; ce qui, vraisemblablement, vient de l'ivrognerie et de l'excès du travail que demande la vigne. A peine les enfants peuvent-ils soulever une pioche, qu'on les emploie à ce labeur, qui dure presque toute l'année, où le vigneron, exposé tout le jour à l'ardeur du soleil, à la pluie et aux rigueurs du froid, la tête courbée jusqu'à terre, reste continuellement dans cette attitude cruelle. D'ailleurs, ces mêmes enfants, dès qu'ils sont sevrés, boivent le vin pur comme les adultes; ce qui ne peut manquer de raccornir les nerfs d'altérer le8 sucs nourriciers, de nuire à l'accroissement et au développement des parties.

Il m'est arrivé plus d'une fois, visitant des malades dans les villages de cantons vignobles, de rencontrer des enfants de trois ou quatre ans ivres, chancelants, rouges, bouffis et comme hébétés, rassemblés autour d'un grand pot plein de vin, où chacun buvait à discrétion. La première fois que je fus témoin de ce spectacle, ayant demandé aux parents des enfants ce qu'ils buvaient ainsi, ils me répondirent, d'un air satisfait, que c'était du vin

et du meilleur du cellier; que, Dieu merci, leurs enfants ne connaissaient l'eau, non plus qu'eux, qu'en soupe, et que, tant qu'ils en auraient le moyen, ils ne boiraient pas autre chose. Mes représentations à ce sujet ont toujours été vaines. Le paysan aisé met une espèce de vanité dans cet extravagant régime. Les enfants des pauvres, ne pouvant boire ni vin "ni eau-de-vie, sont le plus souvent, malgré leur extrême misère, beaucoup mieux venants et mieux constitués que ceux-là. Ce que je dis ici doit s'appliquer à tous les pays vignobles du canton. La principale culture de cette paroisse est en vignobles, qui donnent de bon vin pour le pays, mais qui gèlent facilement. Il y a quelques terres à blé et de bonnes prairies dans les bas, arrosées par un gros ruisseau qu'on appelle la rivière de Logne ou d'Allogne, qui coule du nord-est au sud-ouest et va se décharger dans la Sanguèse, à Mouzillon même, et par la Sanguèse, qui, coulant de l'est à l'ouest, va se jeter dans la Sèvre, une lieue au-dessous du bourg, près le Pallet. Ces deux petites rivières ne sont pas bordées ni pavées de rochers, comme celles de Clisson. Leur fond est presque partout vaseux.

La pierre de ce canton est très-différente de celle de Clisson. C'est une espèce d'argile durcie, qui gît par couches diversement inclinées et fendues en tous sens. On y trouve beaucoup de quartz, de silex et de poudingues; point d'étangs, de forêts, ni de marais, mais beaucoup de mares et de bas fonds aquatiques et marécageux. La terre y est fertile et bien cultivée. Il n'y a point de manufactures ni d'autre commerce que celui des vins et eaux-de-vie.

Les maladies putrides vermineuses, les épidémies lorsqu'il en paraît quelqu'une, font beaucoup de ravages dans cette paroisse. Les hydropisies y sont fréquentes, ainsi que les écrouelles. On y voit de temps en temps quelques maniaques, devenus tels par l'excès du vin et de l'eau-de-vie.

C'est dans cette paroisse qu'on trouve particulièrement le colchique et la clandestine. Les bestiaux y viennent bien et les vaches y donnent de très-bon beurre.

1789, le 5 avril assemblée de Mouzillon, rédaction des cahiers de doléances

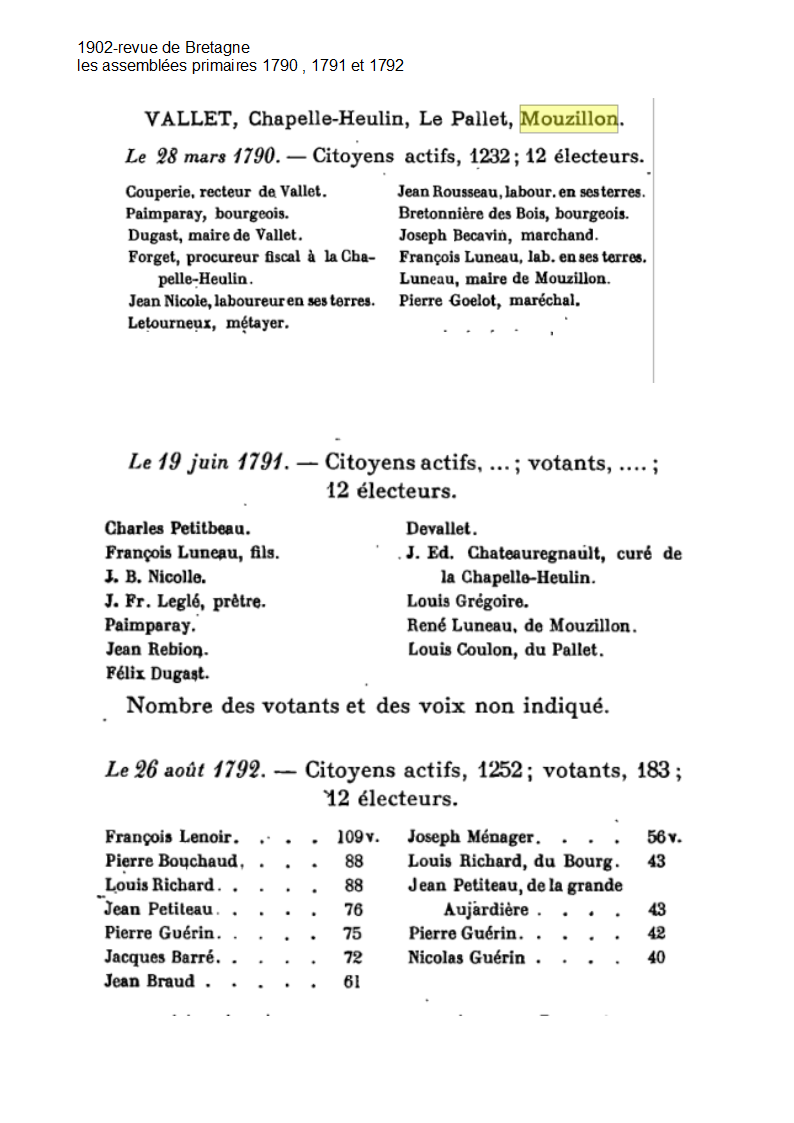

1790-1792 : les citoyens actifs